魯甸:地震廢墟上崛起的美麗龍頭山鎮繪就幸福生活新畫卷

青山疊翠,流水潺潺,三角梅盛開,行走在魯甸縣龍頭山鎮,處處透著新氣象。

在地震廢墟上崛起的美麗龍頭山鎮,正依托宜居、宜游的生態、氣候,悠久的朱提銀文化,新興的花椒產業,永載史冊的抗震救災精神,按照一二三產業融合發展思路,將龍頭山鎮打造成為集歷史文化、抗震救災、鄉村振興為一體的特色旅游小鎮,繪就幸福生活新畫卷。

生活方式新變化

干凈寬敞的社區道路、移步換景的口袋公園、一應俱全的健身設施、整齊有序的樓房門面、數量眾多的各色汽車……如今的甘家寨社區與城市小區并無多大區別。

“快進屋來坐,有半年多沒有見面了。”在甘家寨博愛路,甘正芬老人在家門口熱情地邀請記者一行。

經過三角梅盛開、山茶花綻放的花園式院落,步入一樓客廳,電視機、飲水機、茶幾、沙發等家具一應俱全。沙發上方雪白墻上的精美相框內,習近平總書記在救災帳篷里看望鄒體富和老伴甘正芬的畫面親切感人。

“天災無情人有情。老天爺把大家的家園毀了,黨和政府一定要幫助大家建設一個更加美好的家園!”“大家要增強對美好生活的信心,不怕災害,不怕困難,用自己勤勞的雙手,把新家園建設得更好!”回憶起7年前習近平總書記在救災帳篷里噓寒問暖的情景和殷殷囑咐,現年78歲的鄒體富和76歲的甘正芬老兩口一臉幸福地說:“住進城里人都羨慕的花園樓房,過上吃穿不愁、看病有報銷,含飴弄孫、頤養天年的好日子,這都要感謝總書記的關懷和各級黨委、政府和社會各界的關心。”

像鄒體富家一樣,如今的甘家寨新社區處處煥發著勃勃生機,戶數由地震前的89戶增加到91戶,人口也增加了55人。有的人家利用自家小院開起農家樂、客棧,有的跑運輸、做生意,年收入最高的達到六七十萬元,最低也在七八萬元。社區配套建設有中小學、幼兒園、集市、醫院,居民們過上了出門不沾泥,抬腳就上車的新生活。

“消失的村莊”甘家寨涅槃重生是魯甸6.5級地震恢復重建中的一個縮影。災后恢復重建中,昭通、曲靖兩市的魯甸、巧家、昭陽、永善、會澤5縣(區),按照習近平總書記“建設一個更加美好的家園”的重要指示要求,堅持災后恢復重建和脫貧攻堅一起抓,百萬受災群眾基本生產生活條件和經濟社會發展水平遠超地震前水平,生產生活方式與地震前相比發生了質的飛躍。

產業發展新方式

“種植仙人掌,樹下養殖椒林雞,一塊地實現幾份收入。”在魯甸縣龍頭山鎮光明村,今年70歲的村民王云坤嘗到了循環經濟的甜頭。

2021年,王云坤在300多棵花椒林中種植仙人掌獲得了成功。在他的帶動下,光明村1.3萬畝花椒林全部套種上仙人掌。王云坤說:“仙人掌十分耐旱,非常適合光明村土壤、氣候,在花椒林中種植仙人掌每畝年收入不低于2000元,對光明村群眾來說也是一筆不錯的收入。”

王云坤的3個子女分別在昆明、魯甸經商和務工,在城里都有房子和產業。身體硬朗、閑不住的他在光明村成立了種養專業合作社,每月聘請兩名員工幫助打理,年收入在七八十萬元以上。

通過多年的發展,地處牛欄江干熱河谷的光明村2121戶群眾家家戶戶靠種植花椒增收致富,成了全國有名的“花椒村”。

“小小花椒樹,致富大產業。”2015年1月19日,習近平總書記到地震核心區龍頭山鎮考察時的勉勵一直銘記在災區干部群眾心間。

為做大做強花椒產業,光明村通過培育龍頭企業、合作社、種植大戶等農業新型經營主體,積極探索“黨支部+合作社+農戶”等模式,依托花椒林下資源發展椒林雞養殖,林間套種仙人掌,闖出了一條發展循環經濟的產業之路。

在昭通市,地震災害涉及的魯甸、巧家、永善、昭陽4個縣(區)大部分地處金沙江、牛欄江干熱河谷地區,是全國花椒種植最適宜區和主產區之一,7年多來,4縣區干部群眾按照全產業鏈發展思路,通過一二三產業融合,正將花椒打造成百億元級產業。

鄉村振興新打算

龍頭山鎮在恢復重建過程中,通過科學規劃建設,為建成一個集宜居、宜游、宜商、宜休、宜娛于一體的特色旅游小鎮奠定了堅實的基礎。

龍頭山鎮屬于干熱河谷地帶,良好的生態、宜人的氣候,不只是昭通中心城區市民青睞的地方,更是川渝游客到昭通休閑度假的好去處。龍頭山鎮是著名的朱提銀產地,悠久的歷史創造了燦爛輝煌的朱提文化,是中國乃至世界銀礦開采冶煉的活化石。

出昭通中心城南部收費站,駛上都香高速公路,15分鐘便到達龍頭山鎮,正在修建的都香高速公路(G7611)全線通車后,龍頭山鎮將成為更多游客的旅游目的地。

“通過災后恢復重建和脫貧攻堅決戰,便捷的交通已為龍頭山鎮發展旅游插上騰飛的翅膀。”魯甸縣委常委、龍頭山鎮黨委書記先勇告訴記者,依托龍頭山鎮良好的生態環境、宜人的氣候和全鎮6.8萬畝花椒種植,通過一二三產業融合發展,打好文旅康養牌;依托悠久厚重的歷史文化重現“千年朱提銀都”風采;依托地震遺址公園、抗震救災紀念館、防震減災體驗館講好魯甸6.5級抗震救災紅色故事,弘揚好紅色文化,將龍頭山打造成為全省鄉村振興的示范和標桿。

從廢墟上崛起的魯甸龍頭山,一幅幸福美麗新生活畫卷正在徐徐鋪展。

回訪龍頭山鎮

特色產業提檔升級

陽春三月,魯甸縣龍頭山鎮光明村漫山遍野的花椒樹吐出新綠,林間套種的水果仙人掌長勢喜人,林下養殖的椒林雞悠閑覓食,山坡上不時可見村民穿梭于椒林間修枝整形、澆水施肥,一幅產業發展促振興的美麗畫卷徐徐展開。

在災后恢復重建和脫貧攻堅進程中,光明村大力發展花椒產業,建成林下養雞示范基地6個,林間套種水果仙人掌1萬余畝。每年花椒銷售季節,光明村“花椒夜市”客商云集,電商平臺、微商渠道助力花椒產品走向全國,花椒產業帶動了群眾增收。

如今,龍頭山鎮花椒種植面積從2014年的不足2萬畝發展到現在的6.8萬畝,年產值從2.3億元增加到3.8億元。光明村花椒種植面積從2014年的3700畝發展到現在的1.3萬畝,全村2100多戶村民中花椒年收入10萬元以上的有20多戶、5萬元以上的有1000多戶。2021年,光明村村民委員會被評為全國脫貧攻堅先進集體。

近年來,魯甸縣按照產業化發展、規模化經營、基地化建設要求,將花椒產業作為主導產業重點打造,按照協會+企業+合作社+基地+農戶的模式,先后建成龍頭山1萬畝花椒產業示范基地、小寨至龍頭山峽谷十里花椒長廊、梭山4.6萬畝花椒連片種植等23個花椒種植核心示范區,輻射帶動全縣種植花椒32萬畝,并以花椒產業成功申報為全省“一縣一業”特色縣。

截至目前,魯甸縣花椒產業種植面積達32萬畝,其中完成有機認證10萬畝,花椒產量達1.02萬噸,實現產值9.59億元,帶動種植農戶4.2萬戶18萬余人增加收入。此外,魯甸、巧家、永善、昭陽4縣(區)在金沙江、牛欄江河谷地區種植花椒120萬畝,年產值超過40億元,成為了昭通6大高原特色產業之一和全省最大的花椒產業帶。

圓夢新居共赴小康

7年多來,魯甸地震災區干部群眾牢記囑托,感黨恩、聽黨話、跟黨走,感恩奮進,自立自強,用勤勞的雙手創造了美好新生活。

來到甘家寨村民小組張元頂家,兩層半的小樓舒適宜居,庭前小院干凈整潔,墻上張貼著學校頒發給兩個孩子的多張獎狀。楊鳳說,黨和政府幫助大家建起美麗家園,學校和醫院都在家門口,她的丈夫張元頂貸款買了輛車跑運輸,兩個孩子聰明好學、成績很好,女兒在省、市書法比賽中多次獲獎。去年,除去車貸和各項生活開支,家庭收入有5萬多元。

“在哪里跌倒,就要在哪里站起來。”龍頭山鎮騾馬口社區黨員鄒家榮說,“當年地震,黨和政府拉了我們一把,我們自己也要努力,抓住機遇,感恩自強去奮斗。”地震發生后,鄒家榮安頓好家人就去幫人看管工地,每月工資1000元,還利用空閑時間在工地周邊放羊。兩年后,60只羊賣了5萬多元,加上兩年的工資,總共掙了7萬多元。

7年多來,鄒家榮感恩自強的精神一直鼓舞著身邊的親人。抓住災后恢復重建和基礎設施大建設機遇,他的兒子鄒建國組建車隊到工地上拉建材,兒媳鄭家麗用自家房屋開餐館,妻子在老家的土地上種蔬菜賣,去年全家總收入達26萬余元。

龍頭山鎮鎮長舒超介紹,龍頭山鎮在3年災后恢復重建中投資17.39億元,531戶修繕加固戶、15744戶重建戶的任務全面完成,水電路網基礎設施徹底改善,群眾紛紛遷入新居。5年來,全鎮轉移勞動力5.05萬人次,累計實現務工性工資6.82億元。去年,全鎮種植花椒6.8萬畝、年產值3.5億元,種植核桃10.3萬畝、年產值8900萬元,核桃、花椒收入2萬元以上的農戶有4163戶,5萬元以上的有216戶,10萬元以上的有27戶。

-

把小農戶引入現代農業發展軌道 云南促進農民收入持續增長

我省把建立完善農業市場主體和農民利益聯結機制作為落實農民增收的重點工作之一,截至2021年末,全省共有4000多家企業、1 2萬個合作社和190

把小農戶引入現代農業發展軌道 云南促進農民收入持續增長

我省把建立完善農業市場主體和農民利益聯結機制作為落實農民增收的重點工作之一,截至2021年末,全省共有4000多家企業、1 2萬個合作社和190

-

為積極保證聯網線路安全穩定運行 南方電網公司統籌加強線路運行維護

記者近日從南方電網云南國際公司獲悉,1至6月,南方電網公司累計完成進出口貿易電量14 3億千瓦時,同比增長59 24%。其中出口電量7 05億千瓦

為積極保證聯網線路安全穩定運行 南方電網公司統籌加強線路運行維護

記者近日從南方電網云南國際公司獲悉,1至6月,南方電網公司累計完成進出口貿易電量14 3億千瓦時,同比增長59 24%。其中出口電量7 05億千瓦

-

云南以政策供給有效支持外資招商 以謀劃引導擴大外商投資領域

7月14日,記者從省政府新聞辦在昆明舉行的云南省外資招商引資工作新聞發布會獲悉,2019至2021年,全省新設外資企業843家,年平均增長率19 5

云南以政策供給有效支持外資招商 以謀劃引導擴大外商投資領域

7月14日,記者從省政府新聞辦在昆明舉行的云南省外資招商引資工作新聞發布會獲悉,2019至2021年,全省新設外資企業843家,年平均增長率19 5

-

安寧市住房和城鄉建設局:通過發放安全宣傳手冊 推動安全管理常態化

為扎實認真開展好安全生產月和安全生產萬里行活動,安寧市住房和城鄉建設局以黨建為引領。聯合云南中石化燃氣有限公司昆明銷售中心黨支部黨

安寧市住房和城鄉建設局:通過發放安全宣傳手冊 推動安全管理常態化

為扎實認真開展好安全生產月和安全生產萬里行活動,安寧市住房和城鄉建設局以黨建為引領。聯合云南中石化燃氣有限公司昆明銷售中心黨支部黨

-

重磅!2022年云南省新能源汽車下鄉活動7月16日在昆明舉辦

來自云南省商務廳消息:2022年云南省新能源汽車下鄉活動,將于7月16日至17日在昆明云車城舉辦。現場將有30余家企業、100余款新能源汽車車型

重磅!2022年云南省新能源汽車下鄉活動7月16日在昆明舉辦

來自云南省商務廳消息:2022年云南省新能源汽車下鄉活動,將于7月16日至17日在昆明云車城舉辦。現場將有30余家企業、100余款新能源汽車車型

-

云南迪慶州嚴守生態保護紅線 持續加強自然生態保護力度

2021年以來,迪慶州嚴守生態保護紅線,持續加強自然生態保護力度,深入打好污染防治攻堅戰工作取得積極成效。據迪慶州生態環境局黨組成員、

云南迪慶州嚴守生態保護紅線 持續加強自然生態保護力度

2021年以來,迪慶州嚴守生態保護紅線,持續加強自然生態保護力度,深入打好污染防治攻堅戰工作取得積極成效。據迪慶州生態環境局黨組成員、

-

當前報道:國信期貨早評:油價短期震蕩偏弱,鐵合金供需雙弱

PTA:短期延續低位震蕩;周四夜盤TA2209收跌1 84%。當前產業鏈開工低位,終端織造需求淡季,

當前報道:國信期貨早評:油價短期震蕩偏弱,鐵合金供需雙弱

PTA:短期延續低位震蕩;周四夜盤TA2209收跌1 84%。當前產業鏈開工低位,終端織造需求淡季,

-

【世界聚看點】科技巨頭亞馬遜(AMZN.US)為何在醫療保健等領域大手筆布局?

作為一家電商和云計算巨頭,亞馬遜的大部分營收來自其在線商店的訂單,大部分利潤則來自其云計算部門。盡管

【世界聚看點】科技巨頭亞馬遜(AMZN.US)為何在醫療保健等領域大手筆布局?

作為一家電商和云計算巨頭,亞馬遜的大部分營收來自其在線商店的訂單,大部分利潤則來自其云計算部門。盡管

-

每日看點!3B家居(BBBY.US)收漲近4% Freeman Capital披露持有6.21%被動股權

周四下午,FreemanCapital在一份13G文件中披露,其持有3B家居(BBBY US)6 2

每日看點!3B家居(BBBY.US)收漲近4% Freeman Capital披露持有6.21%被動股權

周四下午,FreemanCapital在一份13G文件中披露,其持有3B家居(BBBY US)6 2

-

全球熱推薦:德國過冬憂慮未消 推出多重措施應對能源危機

財聯社7月22日訊(編輯夏軍雄)盡管俄羅斯周四如期恢復了北溪1號管道的運營,但這并未完全打消歐洲各

全球熱推薦:德國過冬憂慮未消 推出多重措施應對能源危機

財聯社7月22日訊(編輯夏軍雄)盡管俄羅斯周四如期恢復了北溪1號管道的運營,但這并未完全打消歐洲各

-

世界速看:英國股市上漲;截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.12%

Investing com–英國股市在星期四收高,其中工業工程、金融服務和電子電氣設備等上漲的板

世界速看:英國股市上漲;截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.12%

Investing com–英國股市在星期四收高,其中工業工程、金融服務和電子電氣設備等上漲的板

-

全球微頭條丨美國報告近十年來首例脊髓灰質炎病例 專家擔憂更大范圍傳播

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)當地時間周四,美國紐約州衛生部門報告發現一例脊髓灰質炎的確診病例,

全球微頭條丨美國報告近十年來首例脊髓灰質炎病例 專家擔憂更大范圍傳播

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)當地時間周四,美國紐約州衛生部門報告發現一例脊髓灰質炎的確診病例,

-

世界新動態:美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.51%

Investing com–美國股市在星期四收高,其中生活消費品、衛生保健和基礎材料等上漲的板塊

世界新動態:美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.51%

Investing com–美國股市在星期四收高,其中生活消費品、衛生保健和基礎材料等上漲的板塊

-

環球熱推薦:美聯儲“喉舌”放話:德拉吉那叫救歐元 拉加德只是在為所欲為

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)歐洲央行在周四邁出了十余年來首次加息的步伐,而且步子邁得有點大,足

環球熱推薦:美聯儲“喉舌”放話:德拉吉那叫救歐元 拉加德只是在為所欲為

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)歐洲央行在周四邁出了十余年來首次加息的步伐,而且步子邁得有點大,足

-

【熱聞】美國這一關鍵指標釋放危險信號!緊俏的勞動力市場已開始松動?

財聯社7月21日訊(編輯趙昊)當地時間周四(7月21日),美國勞工部發布的最新報告顯示,上周初請和

【熱聞】美國這一關鍵指標釋放危險信號!緊俏的勞動力市場已開始松動?

財聯社7月21日訊(編輯趙昊)當地時間周四(7月21日),美國勞工部發布的最新報告顯示,上周初請和

-

快資訊:香港政府統計處:六月份綜合消費物價指數同比上升1.8%

7月21日,香港政府統計處公布2022年六月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數,2022年六月份整

快資訊:香港政府統計處:六月份綜合消費物價指數同比上升1.8%

7月21日,香港政府統計處公布2022年六月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數,2022年六月份整

-

熱點聚焦:張坤、丘棟榮等明星基金經理二季度增減配銀行股曝光 下半年什么投資思路?

財聯社7月21日訊(記者高萍)備受市場關注的張坤、丘棟榮、焦巍等明星基金經理管理的基金二季度報告紛

熱點聚焦:張坤、丘棟榮等明星基金經理二季度增減配銀行股曝光 下半年什么投資思路?

財聯社7月21日訊(記者高萍)備受市場關注的張坤、丘棟榮、焦巍等明星基金經理管理的基金二季度報告紛

-

環球今日報丨拒收現金整治進行時 二季度20家單位受罰 年內已有4家保險公司被點名

財聯社7月21日訊(記者徐川)人民銀行今日發布二季度拒收人民幣現金處罰情況,共涉及20家單位,包

環球今日報丨拒收現金整治進行時 二季度20家單位受罰 年內已有4家保險公司被點名

財聯社7月21日訊(記者徐川)人民銀行今日發布二季度拒收人民幣現金處罰情況,共涉及20家單位,包

-

消息!美股盤前:初請失業金人數、費城聯儲制造業指數爆冷 中概游戲股上升

英為財情Investing com-周四盤前,美國股指期貨在平盤線附近徘徊,此前公布的美股初請失

消息!美股盤前:初請失業金人數、費城聯儲制造業指數爆冷 中概游戲股上升

英為財情Investing com-周四盤前,美國股指期貨在平盤線附近徘徊,此前公布的美股初請失

-

天天觀熱點:中匯集團前三季度收入增39.5% 管理層透露:目前招生情況火爆|直擊業績會

財聯社7月21日訊(記者任超宇)受益于學費、學生人數雙增,中匯集團(00382 HK)前三季度實現

天天觀熱點:中匯集團前三季度收入增39.5% 管理層透露:目前招生情況火爆|直擊業績會

財聯社7月21日訊(記者任超宇)受益于學費、學生人數雙增,中匯集團(00382 HK)前三季度實現

-

天天簡訊:高盛、大摩均看好特斯拉:重申買入評級 利潤有望進一步提升

英為財情Investing com周四(21日)訊,摩根士丹利分析師表示,就收入和利潤率而言,財報”

天天簡訊:高盛、大摩均看好特斯拉:重申買入評級 利潤有望進一步提升

英為財情Investing com周四(21日)訊,摩根士丹利分析師表示,就收入和利潤率而言,財報”

-

世界今熱點:港股3大指數漲跌不一 游戲股攜科技指數率先翻紅

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)港股市場延續震蕩態勢,其中科技指數受政策利好影響并一度大漲超1%,

世界今熱點:港股3大指數漲跌不一 游戲股攜科技指數率先翻紅

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)港股市場延續震蕩態勢,其中科技指數受政策利好影響并一度大漲超1%,

-

全球即時看!歐洲天然氣價格跌至3周低點 但仍是去年初的約十倍

英為財情Investing com--周四(21日),歐洲跌至三周低點,此前俄羅斯恢復向德國供應

全球即時看!歐洲天然氣價格跌至3周低點 但仍是去年初的約十倍

英為財情Investing com--周四(21日),歐洲跌至三周低點,此前俄羅斯恢復向德國供應

-

微頭條丨7月21日現貨黃金交易策略:歐銀決議來襲,多頭擔憂加息50點

周四(7月21日)亞歐時段,現貨黃金震蕩走弱,一度創逾一年新低至1689 64美元 盎司,目前交投于

微頭條丨7月21日現貨黃金交易策略:歐銀決議來襲,多頭擔憂加息50點

周四(7月21日)亞歐時段,現貨黃金震蕩走弱,一度創逾一年新低至1689 64美元 盎司,目前交投于

-

天天微資訊!國家網信辦對滴滴作出行政處罰,后者被罰款80.26億元人民幣

據央視新聞周四報道,根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索,國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有

天天微資訊!國家網信辦對滴滴作出行政處罰,后者被罰款80.26億元人民幣

據央視新聞周四報道,根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索,國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有

-

當前觀察:利好英鎊!貝倫貝格稱英銀將連續加息兩次,2023年下半年才開始降息

最新分析顯示,英國央行行長貝利(Andrew?Bailey)已轉向“鷹派”,并將連續兩次加息50個基

當前觀察:利好英鎊!貝倫貝格稱英銀將連續加息兩次,2023年下半年才開始降息

最新分析顯示,英國央行行長貝利(Andrew?Bailey)已轉向“鷹派”,并將連續兩次加息50個基

-

世界速訊:黃金亞市:金價跌至逾一年低點 加息潮蔓延至歐洲

英為財情Investing com–周四(20日)亞市,黃金期貨價格跌至逾一年低點,投資者預計世

世界速訊:黃金亞市:金價跌至逾一年低點 加息潮蔓延至歐洲

英為財情Investing com–周四(20日)亞市,黃金期貨價格跌至逾一年低點,投資者預計世

-

觀點:港股手游股表現活躍,心動公司漲7%、網易上漲6%

周四港股午后,港股手游股表現活躍,心動公司(HK:2400)漲7%,網易-S(HK:9999)上

觀點:港股手游股表現活躍,心動公司漲7%、網易上漲6%

周四港股午后,港股手游股表現活躍,心動公司(HK:2400)漲7%,網易-S(HK:9999)上

-

全球消息!全球熱浪來勢洶洶 能源危機愈演愈烈!貝萊德看上了這一新興市場……

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)隨著熱浪肆虐全球各地,“脫碳浪潮”也再度火熱了起來。貝萊德周三

全球消息!全球熱浪來勢洶洶 能源危機愈演愈烈!貝萊德看上了這一新興市場……

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)隨著熱浪肆虐全球各地,“脫碳浪潮”也再度火熱了起來。貝萊德周三

-

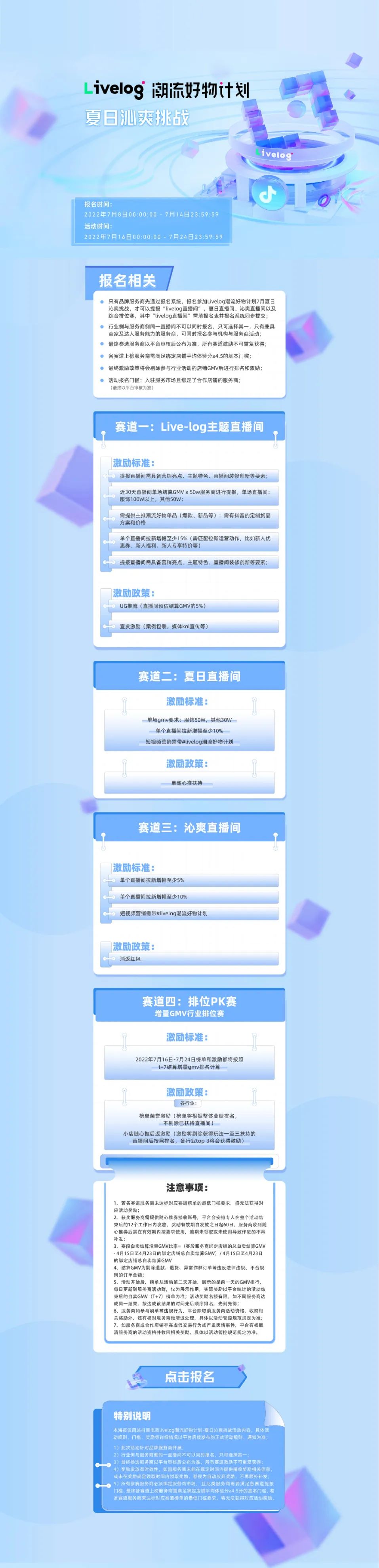

捕捉夏季消費“熱力”!品牌服務商livelog潮流好物計劃·夏日沁爽挑戰活動正式開啟

進入7月盛夏,在抖音電商,消費需求正在和天氣一起升溫。體感涼爽、飲食清爽、日用舒爽……這些國人追求沁爽的夏季特有消費偏好,正在為各...

捕捉夏季消費“熱力”!品牌服務商livelog潮流好物計劃·夏日沁爽挑戰活動正式開啟

進入7月盛夏,在抖音電商,消費需求正在和天氣一起升溫。體感涼爽、飲食清爽、日用舒爽……這些國人追求沁爽的夏季特有消費偏好,正在為各...

-

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?醫保個人賬戶余額可以提現嗎?醫保個人賬戶余額一般情況下不能提現,但是參保人員死亡的,單位或者家屬可

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?醫保個人賬戶余額可以提現嗎?醫保個人賬戶余額一般情況下不能提現,但是參保人員死亡的,單位或者家屬可

-

每日聚焦:高溫猛于虎!拜登宣布海上風電等多項行政令 但未進入緊急狀態

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)美國總統拜登周三(20日)宣布了應對氣候變化的新行政措施,但沒

每日聚焦:高溫猛于虎!拜登宣布海上風電等多項行政令 但未進入緊急狀態

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)美國總統拜登周三(20日)宣布了應對氣候變化的新行政措施,但沒

-

環球速遞!賺的盤滿缽滿!兗煤澳大利亞產生現金超百億 平均煤價一年升3倍

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)兗煤澳大利亞?(HK:3668)(03668 HK)在20日發布公

環球速遞!賺的盤滿缽滿!兗煤澳大利亞產生現金超百億 平均煤價一年升3倍

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)兗煤澳大利亞?(HK:3668)(03668 HK)在20日發布公

-

熱點聚焦:美供應鏈大動脈中斷!港口卡車司機大罷工 涉及全美近半貨運量

財聯社7月21日訊(編輯劉蕊)近兩周,美國主要港口接連爆發卡車司機大規模罷工抗議事件,令美國已經脆

熱點聚焦:美供應鏈大動脈中斷!港口卡車司機大罷工 涉及全美近半貨運量

財聯社7月21日訊(編輯劉蕊)近兩周,美國主要港口接連爆發卡車司機大規模罷工抗議事件,令美國已經脆

-

環球今日報丨美國鋁業(AA.US)Q2營收36.44億美元超預期 凈利潤同比增長78%

周三美股盤后,美國鋁業(AA US)公布了2022年第二季度業績。財報顯示,美國鋁業Q2營收為36

環球今日報丨美國鋁業(AA.US)Q2營收36.44億美元超預期 凈利潤同比增長78%

周三美股盤后,美國鋁業(AA US)公布了2022年第二季度業績。財報顯示,美國鋁業Q2營收為36

-

今日熱議:鈉電池用量在鋰電池的2倍以上 鋁箔未來增長空間廣闊

受下游鋰電池需求拉動,鋰電鋁箔景氣度持續升溫,繼而引發行業上下游廠商涌入。記者了解到,今年以來鋰電鋁

今日熱議:鈉電池用量在鋰電池的2倍以上 鋁箔未來增長空間廣闊

受下游鋰電池需求拉動,鋰電鋁箔景氣度持續升溫,繼而引發行業上下游廠商涌入。記者了解到,今年以來鋰電鋁

熱門資訊

-

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?...

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?...

-

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?自媒體視頻賬號怎么注冊?

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?一...

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?自媒體視頻賬號怎么注冊?

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?一...

-

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?怎么查別人偷偷看我抖音?

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?...

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?怎么查別人偷偷看我抖音?

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?...

-

抖音搜索量哪里可以看到?抖音搜索量是搜賬號還是網名?

抖音搜索量哪里可以看到?1、我們在...

抖音搜索量哪里可以看到?抖音搜索量是搜賬號還是網名?

抖音搜索量哪里可以看到?1、我們在...

文章排行

圖片新聞

-

施甸:小洋芋烹制美食待客黃金時節 烤熟的洋芋讓人垂涎欲滴

時下,正是保山市施甸縣木老元布朗...

施甸:小洋芋烹制美食待客黃金時節 烤熟的洋芋讓人垂涎欲滴

時下,正是保山市施甸縣木老元布朗...

-

滇西昌寧讓夏日的生機呼之欲出 仿佛所有的炎熱都消失殆盡了

時下正值萬木蔥郁、繁花似錦的盛夏...

滇西昌寧讓夏日的生機呼之欲出 仿佛所有的炎熱都消失殆盡了

時下正值萬木蔥郁、繁花似錦的盛夏...

-

游客走進大滇西旅游環線 閉眼感受“詩和遠方”的魅力

疫情的不確定因素,時不時會限制住...

游客走進大滇西旅游環線 閉眼感受“詩和遠方”的魅力

疫情的不確定因素,時不時會限制住...

-

積極完成保山一中等遷址新建 A級旅游景區數量居全省第一

7月13日,云南這十年系列新聞發布...

積極完成保山一中等遷址新建 A級旅游景區數量居全省第一

7月13日,云南這十年系列新聞發布...